राष्ट्र की आत्मा की झंकार: दिवाली के आदिवासी रंग

~कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल

भारतीय धर्म और दर्शन में कार्तिक मास की अमावस्या का विशेष महत्व है। क्योंकि यह तिथि हमारी सांस्कृतिक चेतना की अमरता की ध्वनि लिए हुए है। ‘असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय’ की परंपरा को मानने वाला भारतीय समाज अपनी उत्सव भावना के लिए जाना जाता है। देश की ये परंपरा ‘अप्पा दीपो भव’ का संदेश देती है। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला दिवाली का त्यौहार संपूर्ण समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से, दिवाली का त्योहार 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में मनाया जाता था। जब माता सीता, उनके राम-लक्ष्मण और उनके सभी अनुयायियों को पाकर पूरी अयोध्या खुशी से भर गई। हर दरवाजे पर बैंड-बाजे बंधे हुए थे। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी. इस प्रकार दिवाली की परंपरा त्रेतायुग से भारतीय जनजीवन में स्थापित हो गयी। यह उत्सव के भाव के साथ मूल्यों, आदर्शों, धार्मिक गतिविधियों और आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण बन गया।

दिवाली न सिर्फ हमारे जीवन से अंधेरा दूर करती है बल्कि हमें समृद्धि भी देती है। हमारे ये त्योहार सामाजिक समरसता और एकजुटता की अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा संदेश लेकर जाते हैं। भारत के हर कोने में मिट्टी के दीये जगमगाते हैं। हर घर में खुशियों की आहट सुनाई देती है। हर कोई त्योहार के रंग में डूबा हुआ और भक्ति भाव से एकजुट नजर आ रहा है. सभी लोग घर से लेकर अपने गांव और मंदिरों तक दीपदान करते हैं। वह अपने कुल देवता, ग्राम देवता, स्थानीय देवता के सामने दीपक जलाते हैं और सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। समाज के हर वर्ग के लोग एक-दूसरे के समान हैं। प्रसाद बांटें. वे एक-दूसरे को पान खिलाते हैं। यानी दिवाली के त्योहार पर हर तरह के भेदभाव मिट जाते हैं. सर्वत्र सद्भाव की मनभावन छटा बस दृष्टिगोचर हो रही है। यही हमारी खासियत है जो हमें एक साथ बांधती है।’

भील-भिलाला समाज में दीपोत्सव की एक झलक:

इसी तरह जब हम दिवाली के उत्सव को लेकर आदिवासी समाज की परंपराओं पर नजर डालते हैं। इसलिए आदिवासी समाज के रिश्तेदारों के बीच दिवाली का विशेष महत्व है। भील-भिलाला आदिवासी समाज में दिवाली की विशेष तैयारी की जाती है। भील-भिलाला समाज में दिवाली दो बार मनाई जाती है। पहली दिवाली कार्तिक माह के धनतेरस से अमावस्या तक और दूसरी ‘पाचाल दिवाली’ – कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तेरस से पूर्णिमा तक मनाई जाती है। हालाँकि भील-भिलाला समाज में दिवाली कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी से मनाई जाने लगती है।

इसके लिए दिवाली से कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों को गाय के गोबर और मिट्टी से लीपते (रंगते) हैं। इसके बाद अमावस्या की सुबह देवी लक्ष्मी और नए अनाज की पूजा की जाती है। फिर पूरे दिन आतिशबाजी कर जश्न का माहौल बना रहता है। दिवाली की शाम को दरवाजे, अन्न भंडार, गौशाला और रसोई सहित आस्था के विभिन्न स्थानों पर दीपक जलाए जाते हैं। इसके साथ ही भील समाज में अमावस्या तिथि पर तंत्र-मंत्र को लेकर भी विशेष मान्यता है। मान्यता है कि इस तिथि पर तंत्र-मंत्र का जाप करने से विशेष सफलता मिलती है। इसी कारण से भील समाज में काली चौदस और अमावस्या की रात को बड़वा (पुजारी/तांत्रिक) और उसके शिष्य तांत्रिक सिद्धियां करते हैं।

कोरकू जनजाति की अनोखी परंपराएँ:

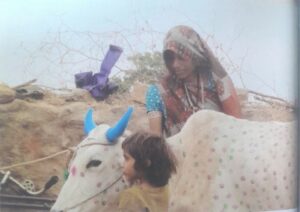

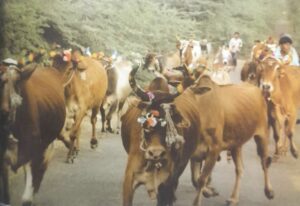

इसी प्रकार कोरकू जनजाति में भी दिवाली प्रकृति के साथ एकता और साहचर्य की भावना को प्रकट करती है। कोरकू समुदाय में ‘दिवा दावी’ की परंपरा बड़े उत्साह से निभाई जाती है। दिवा दावी यानी मिट्टी के दीपक जलाकर गौ (गाय) की आरती की जाती है। अब इसके बारे में सोचो! यह कितना अच्छा दर्शन है न? जब हमारा समाज इस प्रकार अपनी आस्था के मूल्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार भारतीय समाज प्रकृति से तादात्म्य कैसे स्थापित करता है? इसका उदाहरण कोरकू समाज में दिवाली के उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। कोरकू समुदाय के लोग पशुओं के खुर से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए गाय-बैल और ग्वाल देव की पूजा करते हैं। पड़वा (अमावस्या) के दिन हनुमान जी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। हनुमानजी महाराज से सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इसके बाद रात में लोग विभिन्न लोक धुनें बजाकर ‘भुगाडु’ पर नृत्य करते हैं।

वे बड़े उत्साह से अपनी परंपराओं में लीन हो जाते हैं। ‘भुगाडु’ लगभग चार फीट लंबा बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र है जिसे फूंककर बजाया जाता है। इसके बाद अगले दिन सूर्योदय से पहले जानवरों के शरीर पर अपने हाथों से अलग-अलग रंगों के निशान लगाए जाते हैं। इसके साथ ही कोरकू समुदाय में दिवाली के दिन मांसाहारी भोजन वर्जित होता है. इस दिन मीठे पकवान बनाये जाते हैं. इसके अलावा गाय और बैल की नकली खिचड़ी खाने की मान्यता भी देखी जाती है.

गोंड समुदाय में ऐसे मनाई जाती है दिवाली:

हिंदू समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले गोंड आदिवासी समाज में भी दिवाली को लेकर कई तरह की परंपराएं देखने को मिलती हैं। गोंड समुदाय में दिवाली दो तरह से मनाई जाती है. कुछ स्थानों पर केवल कार्तिक मास की अमावस्या को ही दिवाली मनाई जाती है, जबकि कुछ स्थानों पर कुँवर (क्वार) माह की अमावस्या से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक यानी पूरे पंद्रह दिनों तक दिवाली मनाने की परंपरा है।

दिवाली की रात को गोंड समुदाय में ‘दौगुन गुरु’ और ‘अनज’ की पूजा की जाती है। साथ ही अमावस्या की रात को मंत्र सिद्धि की जाती है और गुरु मंत्र लिया जाता है। इस दौरान मंत्रसिद्धि के माध्यम से औषधियों को सक्रिय किया जाता है। दिवाली के दिन ही व्रती मुखिया शाम को घर पर आटे का चौका बनाती है। बांस की टोकरी में गेरू से लेपित चावल और फूल रखकर घी का दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा कुलदेवी, दौगुणा गुरु और पितरों को दीपदान किया जाता है। वहीं, बाकी समाज की तरह गोंड समुदाय के लोग भी घर के अलग-अलग हिस्सों में दीपक जलाते हैं. पशुओं की सुरक्षा के लिए उनके शरीर पर गेरू लगाया जाता है। गोंड जनजाति में अक्सर यह माना जाता है कि अमावस्या की तिथि पर भोजन और लक्ष्मी (गाय) पृथ्वी पर आई थीं। साथ ही डोगुन गुरु की पूजा से ही दिवाली का जन्म हुआ। दिवाली के अगले दिन लक्ष्मी/गोवर्धन की पूजा करने की परंपरा भी गोंड समुदाय में विभिन्न उत्सव के रंगों में दिखाई देती है।

महोत्सव में जीवन की झलक दिखा रहा भारिया समाज:

इसी तरह भारिया आदिवासी समुदाय में दिवाली का जश्न अपने रंग-बिरंगे रूप में देखने को मिलता है. दिवाली के दिन भारिया समुदाय के लोग मिट्टी और आटे के पांच दीपक जलाकर देवी लक्ष्मी और धन की पूजा करते हैं। अहिराई घर-घर में झूमर पहनकर दीपदान करती है। बदले में उन्हें हर घर से उपहार मिलते हैं। भारिया समुदाय में अगले दिन सुबह खिचड़ी-तिल्ली खाने की परंपरा है। भारिया समाज में दिवाली का यह त्यौहार कई दिनों तक चलता है। दिवाली के तीसरे दिन आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। उनकी पूजा की जाती है. इस दौरान महिलाएं गोवर्धन गीत गाती हैं और लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके अलावा भारिया समाज में पशुधन की रक्षा के लिए पशुओं के शरीर पर गेरू लगाया जाता है। इतना ही नहीं, भारिया समुदाय के बच्चे दोहरा गीत गाते हैं और घर-घर जाकर गोंडा के फूल या झूमर देते हैं। डोरा गीत के कुछ बोल इस प्रकार हैं –

द उसाचेम, ओ ओन के राहुल, तुम्हां रे नाम।

नवां सुन-सुन हम आये हैं दादी दर्शन कराओ दइयो।

उई-ईई…………

आपका तकिया रह-रहकर बजता रहता है, जीव आवाज कर रहा है।

अपनी बड़ी बहू का बटुआ खोलकर अहिरा को दान कर देना।

उई-ईई……..”

इसी तरह कोल आदिवासी समाज में भी दिवाली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है. छत्तीसगढ़ में दिवाली के दौरान ‘सुरहुट्टी’ मनाने की परंपरा है. सुरहुट्टी में दिवाली की रात बच्चे थालियों में दीपक जलाकर अपने घरों से निकलते हैं। फिर वे कहीं भी, किसी भी घर में पहुंच सकते हैं। वे वहां जाते हैं और उन घरों के ‘तुलसी चौरे’ (तुलसी की टोकरी) में एक दीपक रखते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दिवाली का त्यौहार पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व न केवल हमारी आध्यात्मिक चेतना को आलोकित करता है बल्कि हमारे जीवन में ‘सद्भाव’ की बयार भी बहाता है। हर व्यक्ति दीपक की रोशनी से लोक कल्याण की प्रार्थना करता है। दीपदान के माध्यम से अपने प्रिय देवी-देवताओं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। गीत-नृत्य, आतिशबाजी के साथ उत्सव मनाते हैं। दिवाली के बाद गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है. उनकी पूजा की जाती है. हर घर में लोग गोवर्धन को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। अच्छा भोजन बनाकर गाय और उनके वंश को खिलाया जाता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति अपनी परंपराओं के माध्यम से सभी के प्रति आत्मीयता एवं कृतज्ञता के भाव को बार-बार व्यक्त करती है।

जिस तरह शहरों, महानगरों और गांवों में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. उसी प्रकार, वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी मित्र-रिश्तेदार भी दिवाली को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। प्रकृति और जानवरों के प्रति प्रेम का दर्शन अपनी विविध परंपराओं के माध्यम से व्यक्त होता है। अर्थ: हमारे सभी पर्व, त्योहार और उत्सव हमें आत्मबोध कराते हैं। साथ ही वे हमें बार-बार जीवन के वास्तविक अर्थ का बोध भी कराते हैं। दिवाली, गोवर्धन पूजा जैसे त्योहार हमें बताते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अंधकार नहीं होना चाहिए। पूरे समाज को एकजुट होना चाहिए. एक-दूसरे से आत्मीयता और भाईचारे से जुड़े रहें। सुख-दुख के भागीदार बनें. सभी को स्वीकार करें और एकता की बांसुरी बजाते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। जहां अभाव और पीड़ा रूपी अंधकार है, उसे दूर करने के लिए सभी को कटिबद्ध होना चाहिए। अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। सबके जीवन में खुशियों का दीप जलाएं। यह सत्य की जीत का संदेश है. यही सच्चे अर्थों में दिवाली का मूल मंत्र है।

जिस तरह शहरों, महानगरों और गांवों में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. उसी प्रकार, वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी मित्र-रिश्तेदार भी दिवाली को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। प्रकृति और जानवरों के प्रति प्रेम का दर्शन अपनी विविध परंपराओं के माध्यम से व्यक्त होता है। अर्थ: हमारे सभी पर्व, त्योहार और उत्सव हमें आत्मबोध कराते हैं। साथ ही वे हमें बार-बार जीवन के वास्तविक अर्थ का बोध भी कराते हैं। दिवाली, गोवर्धन पूजा जैसे त्योहार हमें बताते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अंधकार नहीं होना चाहिए। पूरे समाज को एकजुट होना चाहिए. एक-दूसरे से आत्मीयता और भाईचारे से जुड़े रहें। सुख-दुख के भागीदार बनें. सभी को स्वीकार करें और एकता की बांसुरी बजाते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। जहां अभाव और पीड़ा रूपी अंधकार है, उसे दूर करने के लिए सभी को कटिबद्ध होना चाहिए। अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। सबके जीवन में खुशियों का दीप जलाएं। यह सत्य की जीत का संदेश है. यही सच्चे अर्थों में दिवाली का मूल मंत्र है।

~कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल

(साहित्यकार, स्तंभकार एवं पत्रकार)

अस्वीकरण- IBC24 या SBMMPL का ब्लॉग में व्यक्त विचारों से कोई संबंध नहीं है। सभी प्रकार के झगड़ों और विवादों के लिए लेखक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है।

संदर्भग्रंथ सूची :

•कोरकू देवलोक, डॉ. धर्मेन्द्र पारे

प्रकाशन – आदिवासी लोक कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद

•भील देवलोक, भानुशंकर गेहलोत, डाॅ.

डॉ. धर्मेन्द्र पारे

प्रकाशन – आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद

•गोंड देवलोक, डॉ. धर्मेन्द्र पारे

प्रकाशन-आदिवासी लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद

•सम्पदा, प्रधान संपादक-वंदना पांडे, संपादक-अशोक मिश्र

प्रकाशन – आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद

—-

#अटलराग #अटलराग #दिवाली2025